令和7年2月7日(金)14時より、東北農林専門職大学講堂(新庄市角沢1366)にて、「最上地域空き家活用フォーラム ~新しいライフスタイルと地域の未来を考える~」が開催されました。本フォーラムは、日本全体で進む人口減少と少子高齢化による空き家増加の課題に対し、空き家を活用して地域に活気を取り戻すための取り組みを共有し、解決策を模索することを目的に開催されました。また、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、暮らし方や働き方の自由度が高まる中で、最上地域の豊かな自然環境や田園風景を活かした「田舎暮らし」の新たな可能性を探ることも趣旨とされています。

フォーラムには、地域住民、行政関係者、空き家所有者、宅建業者、商工会関係者など、約100名が参加し、空き家問題への高い関心が示されました。本フォーラムは、山形県、一般社団法人温故知新、最上地域空き家活用促進協議会の共催で実施され、国土交通省、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村が後援しました。

当日は、3部構成で講演と活動報告が行われ、参加者は空き家活用の具体的なヒントや最新の制度に関する知見を得ることができました。

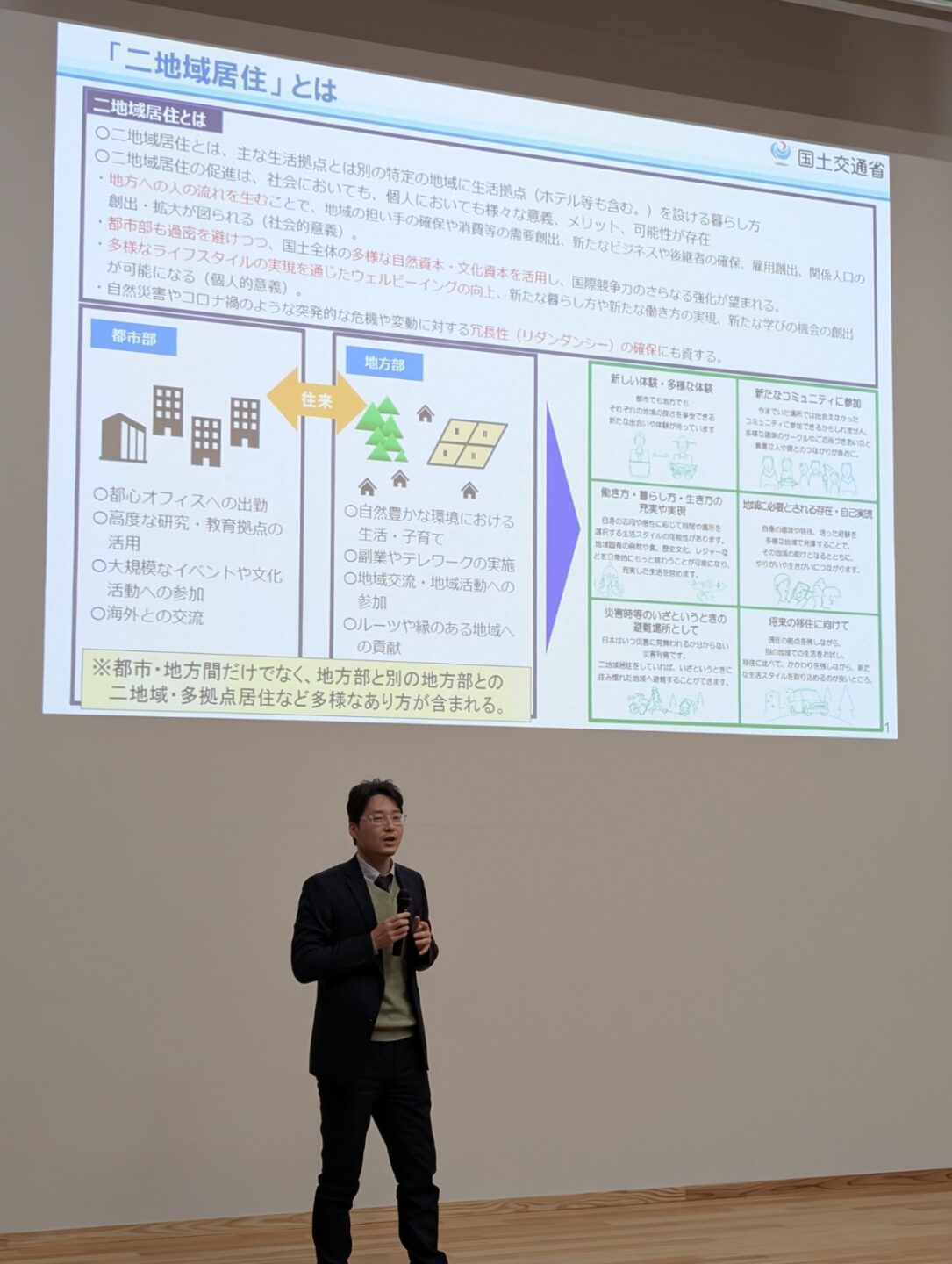

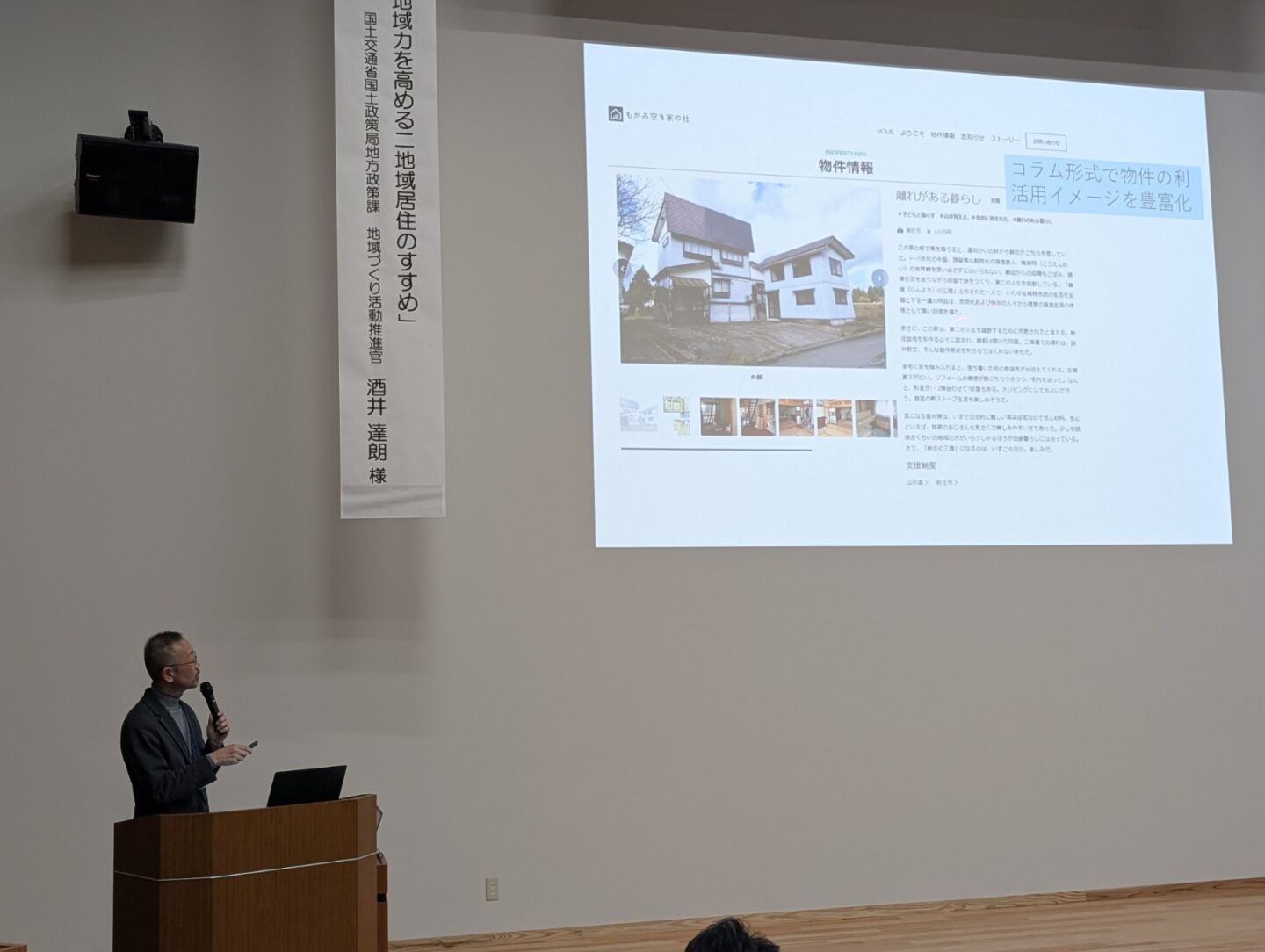

1.記念講演「地域力を高める二地域居住のすすめ」

国土交通省国土政策局地方政策課地域づくり活動推進官の酒井達朗氏による記念講演が行われました。酒井氏は、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む)を設ける「二地域居住」について解説されました。

- 二地域居住の意義とメリット:

- 社会的には、地方への人の流れを生み出し、地域の担い手確保、消費需要創出、新たなビジネスや雇用の創出、関係人口の拡大が図られます。

- 個人的には、多様なライフスタイルの実現を通じたウェルビーイングの向上、新たな暮らし方や働き方、学びの機会創出が可能になります。

- 自然災害やコロナ禍のような突発的な危機に対する冗長性(リダンダンシー)の確保にも資すると説明されました。

- 地域の課題解決への貢献:

- 二地域居住によって地方部に住むハードルを下げることで、医師のようなエッセンシャルワーカーや専門人材など、地域の担い手確保に繋がる可能性があります。移住・定住では十分な担い手が集まらない場合や、ニッチ・稀少・高質な人材確保を図る場合には二地域居住が選択肢・切り札になり得るとのことです。

- 法改正と支援制度:

- 令和6年5月15日に成立し、同年11月1日に施行された「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」により、二地域居住の促進が図られています。

- 市町村が「特定居住促進計画」を作成し、空き家改修やコワーキングスペース整備などの拠点施設整備を行うことで、法律上の特例措置や国庫補助金が活用できます。

- NPO法人や民間企業が「特定居住支援法人」として指定され、市町村長から空き家情報や仕事情報、イベント情報などの情報提供を受け、二地域居住を支援する制度も創設されました。

- さらに、市町村、都道府県、支援法人、地域住民などが連携して協議を行う「二地域居住等促進協議会」も組織できると紹介されました。

- 先行事例の紹介:

- 令和6年度には、二地域居住等の促進に向けたモデル的な先行事例として、北海道厚沢部町での保育園留学対応、新潟県佐渡市での「学び」を軸とした循環型体験学習プログラム、岩手県陸前高田市での若手アーティストや美大生を対象とした二地域居住の実証など、全国9件の取り組みが採択され、支援が実施されていることが共有されました。

2.事例紹介「空き家を活用した移住支援について」

高知県梼原町まちづくり産業推進課地域振興係の魚濱聡海氏からは、「地域資源(空き家)を活かし人口減少に立ち向かう」と題して、梼原町における空き家活用と移住支援の成功事例が紹介されました。

- 梼原町の挑戦と成果:

- 人口約3,084人の梼原町では、平成25年度から令和5年度にかけて240人の移住者を受け入れています。

- 梼原町は、豊富な森林資源を活用した隈研吾氏設計の公共建築物群(雲の上のホテル、梼原町総合庁舎、まちの駅「ゆすはら」など6施設)が有名であり、これら景観と調和した施設が町のシンボルとなっています。

- 町が主体となって空き家を借り上げ、改修(主に水回り)や耐震化、水洗化、固定資産税免除などの施策を所有者負担なしで実施しています。

- 平成25年度には3棟の空き家改修から始まり、令和7年1月末時点で54棟58戸の空き家が改修され、移住定住者支援住宅や公共施設改修住宅として活用されています。

- 移住促進の仕組み:

- 移住・定住希望者の様々な不安を解消するため、「移住コーディネーター」を配置し、相談窓口の一本化を図っています。コーディネーターは、空き家情報提供、仕事情報の収集、地域情報案内、移住後のフォローアップまで多岐にわたる支援を提供しています。

- 町内各区の行事やルール、ライフライン情報などを網羅した「地域の教科書」を作成し、移住者が地域に馴染むための工夫も行われています。

- 移住者が梼原町を選んだ理由:

- 「住む住宅がすぐに見つかった」ことが挙げられ、町が整備した空き家活用住宅の存在が大きな要因であることが示されました。

- 「自然の豊かさ」「子どもを育てる環境の良さ(保育料・幼稚園費・給食費無料化)」「コーディネーターの丁寧な説明」も移住の決め手となっています。

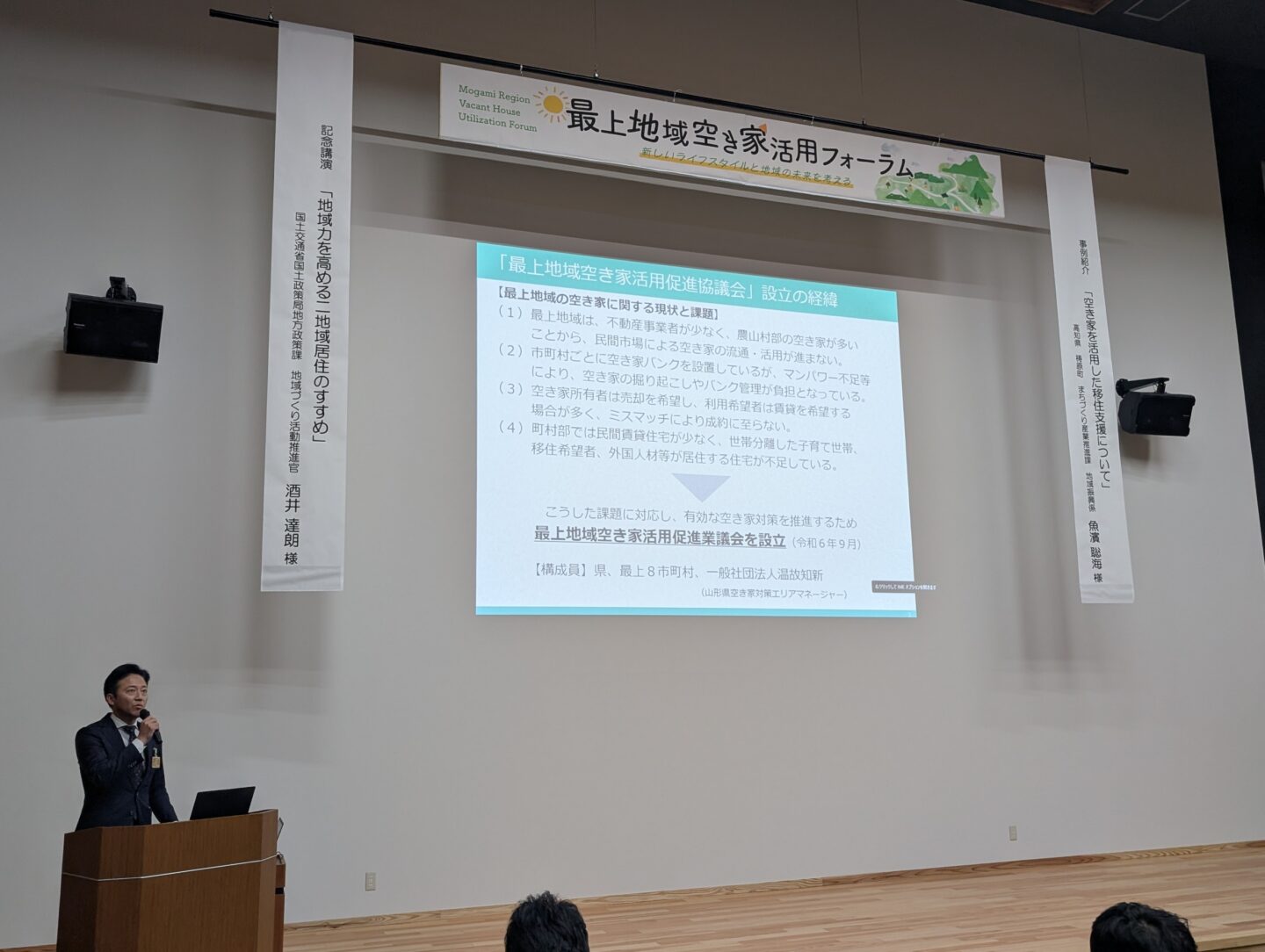

3.活動報告「最上地域空き家活用促進協議会の取組み」

このセクションでは、山形県最上総合支庁建設部建設課長の鈴木淳一氏から協議会設立の趣旨と経緯、今年度の成果物である空き家ワンストップマニュアルについて、一般社団法人温故知新の八鍬淳氏からは、最上地域における空き家対策エリアマネージャーの取り組みや今後の事業スキームについて報告がありました。

- 協議会の設立と課題:

- 最上地域では、不動産事業者の少なさや農山村部の空き家の多さにより、民間市場での空き家流通・活用が進まない課題がありました。また、市町村ごとの空き家バンク運営におけるマンパワー不足や、所有者と利用希望者のニーズのミスマッチも問題となっていました。

- これらの課題に対応するため、令和6年9月に山形県、最上8市町村、そして山形県空き家対策エリアマネージャーである一般社団法人温故知新を構成員とする「最上地域空き家活用促進協議会」が設立されました。

- エリアマネージャーの役割と活動:

- 一般社団法人温故知新は、令和5年12月に山形県空き家対策エリアマネージャーに認定され(第002号)、市町村の空き家掘り起こし支援、空き家バンクの管理運営、お試し住宅の供給、民間事業者とのマッチングなど、多岐にわたる活動を展開しています。

- 令和6年度の協議会事業として、以下の取り組みが進められています:

- 市町村の空き家ワンストップマニュアルの作成:空き家の早期発見とバンク登録を促すためのマニュアルを策定し、市町村内の情報共有体制を強化します。

- 空き家情報発信の最適化:最上地域の空き家バンク情報を集約したポータルサイト「もがみ空き家の杜」を構築・運用しています。このサイトでは、360度カメラによるバーチャル内覧、物件ごとのコラム形式での紹介、居住者向け支援メニューの表示、移住者の声の掲載など、多様な工夫が凝らされています。

- 空き家活用ニーズ調査:地域住民を対象としたワークショップ(鮭川村小杉地区、新庄市大町地区)や企業アンケート、二地域居住・ワーケーションニーズ調査を実施し、地域の魅力、課題、活用ニーズなどを詳細に把握しています。企業アンケートでは、外国人労働者の住まいとして「戸建て」のニーズが高く、勤務先の近さと買い物などの利便性が重視されていることが明らかになりました。ワーケーションニーズ調査では、最上地域のネット環境の良さや自然環境の魅力が評価される一方で、首都圏からの移動時間や交通費の負担が課題として挙げられました。

まとめと今後の展望

今回のフォーラムでは、国の二地域居住推進の動き、高知県梼原町の成功事例、そして最上地域で進行中の多様な空き家活用プロジェクトが紹介され、空き家問題解決と地域活性化に向けた具体的な道筋が示されました。

最上地域空き家活用促進協議会と一般社団法人温故知新は、今後も山形県空き家対策エリアマネージャー、そして空き家等管理活用支援法人として、市町村と連携しながら、空き家ポータルサイト「もがみ空き家の杜」の充実、ニーズ調査を受けた活用事業スキームの検証、空き家管理サービスの検討などを進めていきます。

「もがみ空き家の杜」では、最上地域の個性豊かな空き家情報をはじめ、各市町村の支援制度や関連するお役立ち情報を随時更新しています。最上地域の魅力を再発見し、新しい生活を始めるための第一歩として、ぜひ当サイトをご活用ください。

ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。

開催概要

- 名称:最上地域空き家活用フォーラム ~新しいライフスタイルと地域の未来を考える~

- 開催日時:令和7年2月7日(金)14:00~16:00

- 会場:東北農林専門職大学講堂(新庄市角沢1366)

- 共催:山形県、一般社団法人温故知新、最上地域空き家活用促進協議会

- 後援:国土交通省、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

- 入場:無料

主催団体

- 事業主体:最上地域空き家活用促進協議会

- 運営事業者:一般社団法人温故知新

- 〒996-0091 山形県新庄市十日町6000-1 創造交流施設2階